In „Schneeflocken wie Feuer“ erzählt Elfi Conrad von früher

„Er könnte hässlich sein, böse, uralt, es würde nichts ändern. Kaum eine Frau kann sich einem singenden, Gitarre spielenden Mann entziehen. Es spielt keine Rolle mehr, dass es eine Wette war, dass eine Halbstarke ihre Reize testen wollte, dass es sich um die Macht über einen Vorgesetzten und die Rache einer Gedemütigten handelte. (…) Als ich nicht mehr an mich halten kann, ziehe ich meine Sandaletten aus. Springe auf und tanze. (…) Fliegend durchbreche ich die imaginäre Wand, von der die Gitarrenakkorde, die Stimme, der Mann umgeben ist. Dringe ein. Der Mann auf dem Stuhl ist dieser Besitzergreifung ausgeliefert, an seinen Augen kann ich es ablesen.“

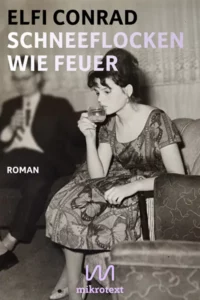

Ein nicht unwesentlicher Teil der Treffen unseres Literaturkreises gehört der Frage, worüber wir beim nächsten Mal diskutieren wollen. Als Grundlage dienen uns Empfehlungen und Listen außerhalb der verkaufsorientierten des „Spiegel“, die ich, wenn sie mit „Buchreport“ untergehen sollte, nicht vermissen werde. Es lag also nicht fern den 30 Literaturkritikern des SWR zu folgen, die „Schneeflocken wie Feuer“ von Elfi Conrad im September auf den ersten Platz der Bestenliste setzten. Dass eine unserer Mitstreiterinnen im gleichen Alter wie die Autorin ist und wie diese als Kriegsflüchtling im Harz aufwuchs, hat nicht unwesentlich zu unserer Entscheidung beigetragen. Ungleich größere biographische Übereinstimmung weist Conrad mit ihrer Protagonistin Dora auf. Dass es sich bei „Schneeflocken wie Feuer“ um einen ausgesprochen autofiktionalen Roman handelt, zeigt zudem die Fotografie der siebzehnjährigen Conrad auf dem Cover. Vielleicht ist das Hauptmotiv, die verbotene Liebe zwischen Lehrer und Schülerin, das fiktionale Element?

Conrad erzählt diese Geschichte in der Rückschau. Auf einem Treffen ehemaliger Schüler weckt ein Foto Doras Erinnerung an ein Klassenfest. Der damals Siebzehnjährigen gelingt es, nach einer Wette mit ihren Mitschülern, den umschwärmten Musiklehrer beim Tanz zu beeindrucken. Was das Mädchen, das „keine Tabus, keine Furcht“ kennt, damit auslöst, ist absehbar. Den altbekannten Spannungstrick setzt Conrad auf geschickte Weise um und erzeugt ein ungeheures Lesetempo. Geschmeidig wird man in das Geschehen gezogen und in den Oberharz der Nachkriegszeit versetzt. Man erfährt von den Lebensumständen der aus Schlesien geflohenen Familie und den Traumatisierungen, die sich bei den Eltern auf unterschiedliche Weise zeigen und Dora viel abverlangen. Dora ist die Heldin, denn ohne sie läuft nichts. Dora kümmert sich um die kleine Schwester, sie kauft ein, kocht, räumt auf. Erst nachts findet sie Zeit zum Lernen. Allerdings wird kein Mauerblümchen aus ihr, für Tanz, Musik und Jungs bleibt genügend Zeit.

Conrad bereichert ihren Roman nicht nur durch den Wechsel der Erzählebenen, sondern bringt auch die Erfahrungen der alt gewordenen Erzählerin ein. Hier zeigt sich der pädagogische Impetus des Romans, der nicht nur jede historische Wegmarke des vergangenen Jahrhunderts mitnimmt, sondern die Situation einer jungen Frau in den Sechzigerjahren stets der aktuellen gegenüberstellt. Das ist bisweilen banal, „Stöckelschuhe (man sagt nicht High Heels)“, manchmal aber auch bedenklich. So wertet Dora ihr früheres Verhalten nur vermeintlich kritisch. Sie schreibt ihr Frauenbild den gesellschaftlichen Prägungen zu, ist sich dessen bewusst, und fällt doch im Alter abermals ins Weibchenschema. Über ihr junges Ich und vermeintlich das aller ihrer Alters- und Zeitgenossinnen urteilt sie, „Innerlich verfügten wir über eine ausgeklügelte Raffinesse, uns in Szene zu setzen. Und ich war in dieser Hinsicht skrupellos.“ Sie sieht sich als „ein Automat, dazu abgerichtet, Männer zu verführen und irgendwann Stopp zu sagen“. Dora hinterfragt die herrschenden Rollen nur vermeintlich, wenn sie vermutet, daß auch heute Mädchen noch um Männer konkurrieren. Ihr eigenes Verhalten, das der Dora auf dem Klassentreffen Jahrzehnte später, deutet darauf hin.

Doch die ambivalente Erzählerin, wenn sie denn als solche angelegt ist, soll nicht als Stolperstein in der ansonsten gut lesbaren Geschichte gelten. Stolpern ließen mich hingegen Hinweise, die in einem Jugendbuch ihre Berechtigung hätten, wie „Friseuse, man sagte nicht Friseurin“. Dass es damals noch Telefone mit Schnur gab und ein Kartoffelsalat auf den Tisch kam, den man „heute nicht mehr herunterbringen“ würde, erzeugt in der Anekdotenhaftigkeit bestenfalls Amüsement, das in Unmut umschlägt, wenn dem Nationalsozialismus verharmlosend eine „Verachtung von Juden“ zugesprochen wird. Neben inhaltlichen Plattitüden stehen Wiederholungen. Stets werden Schuhe weggeschleudert, um zu tanzen, unzählige Male wird die Mutter massiert oder mit dem Wägelchen zum Einkauf gerollt. Das mag in der Häufigkeit so gewesen sein, aber man muss darüber nicht so häufig schreiben. Sprachlich ist der Roman manchmal schlicht „seine Augen (sind) nicht mehr hell, sondern schwarz vor Begierde“ oder ungenau, „Auf einem Dampfer soll Le Corbusier sie (Josephine Baker) nackt gezeichnet und dadurch zu neuen Bauten angeregt haben“.

In unserem Literaturkreis störten wir uns am Frauen- und Zeitbild, das Conrad in ihrem Roman zeichnet. Besonders die Teilnehmerin, die zur gleichen Zeit wie Conrad im Harz aufwuchs, erinnert sich vollkommen anders an die Verhältnisse, auch an die zwischen den Geschlechtern. Doch kann das dem Roman vorgeworfen werden? Selbst einem autofiktionalen? Erinnerungen sind individuell und unterliegen im Laufe der Zeit den Umformungen des eigenen Gedächtnisses. Nur so ist es möglich, mit dem fluktuierenden Selbstbild zurecht zu kommen.

„Schneeflocken wie Feuer“ sei allen empfohlen, die eine spannende Lektüre suchen, die mehr Vergnügen als Erkenntnis schenkt.

Elfi Conrad, Schneeflocken wie Feuer, mikrotext 2023